一般的なコラーゲンは1型?2型?種類で変わる「体での役割」

コラーゲンにはⅠ型とⅡ型があり、靭帯や腱にはⅠ型、関節軟骨にはⅡ型が多いなど、体での役割がまったく異なります。さらに、摂取したコラーゲンはそのまま体に使われるわ...

ARTICLE健康 コラム|記事

ベストパフォーマンスでは、ご提供する健康にまつわるコラムをご提供しております。

今回のテーマは「フルマラソンを攻略するための栄養摂取」です。ぜひご覧ください。

さて、遂に本格的なマラソンシーズンに入って参りました。今年に限ってはコロナウイルスの流行により数々のロードレースが中止となり、毎年レースを楽しんでいるランナーにとっては厳しい年となりそうですね。

それでも主催者の努力により規模を縮小、独自の感染対策ガイドライン設定等でレースを開催する動きもあり、数少ない出走チャンスを得ているランナーの方々もいることでしょう。

その数少ないチャンスを良い形で迎える一つのヒントになればと、私が管理栄養士目線で栄養という観点からレースへの臨み方をご提案させていただきます。

低糖質高脂質の栄養管理をすることにより、脂質代謝経路であるβ酸化を促進させるファットアダプテーションというものが様々なスポーツ競技者の間で流行したことかありました。

しかしながら、競技思考ランナーのフルマラソン運動強度では、高糖質食を摂取した場合と比べても、パフォーマンスが劇的に向上することはないと、現状の研究では決定づけられてると言って良いでしょう。

(ただし、ウルトラマラソンやアイアンマンレースなど、更に長時間運動が必要となる競技では、有効となることがあるようです。)

単刀直入に申し上げますとフルマラソン(というかその他ほとんどのスポーツ)において、十分なパフォーマンスを発揮するために重要となるのは「体内の糖質貯蔵量」であるということです。

ではどのように糖質を利用しながらレースを上手く進めていけば良いのか、まず前提として先程書いたようにレースに臨むためにはレース当日、スタートラインに立つまでに体内に糖質を貯蔵することができていることが重要となります。

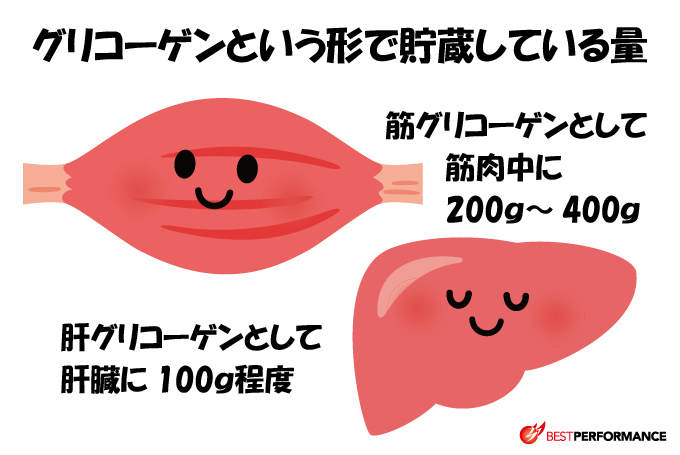

知っている方もいるとは思いますが、体内に蓄えられている糖質は、グリコーゲンという形で筋肉(筋グリコーゲン)や肝臓(肝グリコーゲン)に蓄えられています。

一般的には筋グリコーゲンが、約200〜400g程度、肝グリコーゲンが約100g程度身体には蓄えられることができます。

満タンにグリコーゲンを蓄えた状態をエネルギーにすると2000kcal弱となります。

体重60kgの人がフルマラソンを走るには約2500kcalが必要であり、体内に蓄えている糖質だけでは足らないどころか、糖質が完全に枯渇するまで人間の身体は糖質を利用することができません。

フルマラソンでは所謂「30kmの壁」と言われるパフォーマンス低下が度々起こりますが、未だはっきりとした原因は明らかにはなっていません。

「体内の糖質貯蔵量の低下により脳が危険を察知して活動量を落としている」というのが、一つの原因になっているようです。

つまり糖質(グリコーゲン)を体内にしっかり貯蔵することで我々の活動を支配している「脳」をいかに騙しながらパフォーマンスを発揮していくかがフルマラソンを失速なく完走する鍵となります。

次回はレース数日前からの栄養補給法をご紹介したいと思います。

この記事を見た人におすすめの商品

コラーゲンにはⅠ型とⅡ型があり、靭帯や腱にはⅠ型、関節軟骨にはⅡ型が多いなど、体での役割がまったく異なります。さらに、摂取したコラーゲンはそのまま体に使われるわ...

このコラムでは鼻呼吸の大切さと、口呼吸が招く風邪・乾燥・ほうれい線・口臭などのリスクについて解説。鼻呼吸が免疫力や代謝を高め、インフルエンザ対策にも役立つことを...

このコラムでは、冬は汗をかかなくても呼吸や皮膚から水分が失われる「不感蒸泄」が増え、隠れ脱水が起きやすいことを解説。スポーツ選手に向けて、喉が渇く前のこまめな水...

日本のスポーツで多いケガは足首・膝など下半身で全体の6〜7割。予防にはウォームアップや筋力強化に加え、サプリメントでの栄養サポートも大切です。...

暦は秋でも残暑は油断禁物。熱中症対策にはシーン別の水分補給、自律神経を守る体温調整、快眠の工夫が大切。温かい食事や休養で夏の疲れを残さず、元気に秋を迎えましょう...

このコラムは、目の紫外線対策の重要性を紹介しています。目から入る紫外線が体内のメラニン生成を促し、シミや日焼けの原因になることを説明。色の薄いUVカットサングラ...

このコラムでは、キネシオロジーテープの誕生背景や、日東電工による製造の歴史を紹介。さらに、貼るだけで筋肉や関節の負担を軽減し、パフォーマンス向上やケガ予防に役立...

このコラムでは、湿気が多い季節にヘアスタイルが決まらない原因と、その対策として「ダメージケア」「育毛ケア」「保湿ケア」の3つのポイントを紹介しています。...

このコラムでは、5月に起こりやすい「なんとなく不調(不定愁訴)」に対して、自律神経の乱れを整える2つのツボ「安眠」と「太衝」の場所や押し方、効果について紹介して...